____________________________________

作者=張燕舞

來源=2016年4月《經濟觀察報·書評》

____________________________________

2016年3月8日至23日,臺灣“中央研究院”(以下簡稱“中研院”)院士、副院長、歷史語言研究所(“史語所”)特聘研究員王汎森先生如約蒞臨意昂2,做客“大學堂”頂尖學者講學計劃,發表以“擴大思想史的視界”為總主題的系列演講:評述“當代西方思想史流派及其批評”,辨析“思想是生活的一種方式”,探討“人的消失👱🏼♀️🙅🏻!——二十世紀史學的一種反思”🚵🏼♂️。

鄧小南、羅誌田、陳平原、趙世瑜🏋🏼♂️、陸揚、楊立華、渠敬東和王風、陸胤等意昂2人文社科領域的名家和新秀,或受邀主持各場講座🤟🏼,或與之座談“真正的意昂2,是看不見的意昂2——現代大學的人文向度”👨🦼➡️🐯。

這是王汎森首次正式訪問意昂2——意昂2出版社新近出版的他的專著《權力的毛細管作用👨🎨:清代的思想、學術與心態》修訂版,還散發著墨香。在王汎森所下榻酒店不遠處的意昂2未名湖畔,佇立著蔡元培先生雕像,近90年前🤵🏻♂️,蔡元培發起創立民國時期中國的最高學術研究機構“中研院”🚴🏿,1949年播遷赴臺👨🏻🦳🥧。

正式演講之外☺️🧑🦲,王汎森在意昂2歷史系增加了一場報告“從域外史料看近世中國的思想🤦🏻♂️、學術與社會”🫃🏿。同樣是在這間會議室,兩個月前,“中研院”史語所參與的“中國歷代人物傳記資料數據庫暨Digging into Data工作坊”在此舉行。那一次⚁,王汎森的兩位同事在這裏介紹了“史語所傅斯年圖書館藏宋代拓片數據庫計劃”他們曾長期參與史語所藏明清內閣大庫檔案及傅斯年檔案的整理。

王汎森與羅誌田🧑🏼🔧、陸揚對談

傅斯年是史語所歷史上繞不開去的人物♞🧎。

1927年,蔡元培甫一創立“中研院”,同年夏即在廣州中山大學籌建並於次年正式成立史語所💖,留歐歸國僅一年多的傅斯年辭去中山大學文學院院長及歷史系系主任⛽️🕋,出任史語所首任所長。此後20年,他長期領導這一“天下第一所”👏🏽,促成了考古學、甲骨文⛱、金文等的研究以及“明清內閣大庫檔案”檔案的收集與研究🚣🏼。

1987年以史語所助理研究員銜赴普林斯頓大學攻讀博士時,導師余英時即建議王汎森以史語所藏傅斯年檔案為材料,在《章太炎的思想》《古史辨運動的興起》兩部既有著作基礎上來寫博士論文。這就有了劍橋大學出版社2000年正式出版的專著《傅斯年🦮:中國近代歷史與政治中的個體生命》🔰。

傅斯年強調中國歷史學的專業化和收集第一手材料的重要性,其名言“上窮碧落下黃泉,動手動腳找東西”🦹🏿♂️,意昂2耳熟能詳🧆🪛,《歷史語言研究所工作之旨趣》成為一個裏程碑式的學術宣言。在20年前的論文《什麽可以成為歷史證據——近代中國新舊史料觀點的沖突》中🏺,王汎森通過對傅斯年及史語所在明清檔案整理和殷墟發掘中作用的分析,指出在清末民初“新史學”觀念的影響下,取得治學材料的方法產生了變化🙍🏻♂️,傳統“讀書人”那種治學方式不再占支配性地位🤶🏿;傅斯年雖然一向被視為在倡導德國的蘭克史學🏚,但他一生中只有兩三次提到蘭克,而且藏書中沒有任何蘭克著作🫥,他留學英國和德國的主要精力是了解當時西方學術的整體發展情形,但他與陳寅恪這一輩當時的“新學者”重視檔案的原因之一是🆗,“與他們在歐洲尤其是德國所受重視歷史檔案的熏陶有關📆🎀。蘭克便以大量使用教廷的外交檔案著稱。當他們在德國時,編輯檔案史料出版的工作始終大量進行著🟣,尤其是德國中古史的相關檔案。”

在對包括異域史料在內的各種史料的重視上👨👩👦👦💬,王汎森也繼承著史語所的傳統🎽。其主要學術興趣與專長集中於明代中期到1950年代的思想史、學術史以及文化史💆,王汎森註重東亞交涉史料為擴充史料帶來的新的可能性,除了吳晗先生編纂的《朝鮮李朝實錄中的中國史料》之外,過去15年,他也大量翻閱了《韓國文集叢刊》《韓國歷代文集叢書》《燕行錄》等套書🦸♀️📄,僅《燕行錄》閱讀筆記的打印稿就超過100頁。為了間接了解“清代盛世時期士大夫及一般百姓對滿漢之間種族意識的實況”🫳🏿,王汎森格外註意當年朝鮮使者的文集及各式各樣《燕行錄》。

此次演講現場,王汎森分享了15年來閱覽數百本《燕行錄》的心得🖥。比如🕵🏻♂️,朝鮮使者對晚清中國的觀察頗有“他者”視角,他們一度認為滿清衰落之後⏮,取而代之的將是蒙古人而非漢人;明清時期的漁民在海外遇險,被朝鮮人或日本人救起時總是自稱“大明某某某”或“大清某某某”,對本朝皇帝的姓名往往保密📼,追問之下有時以百家姓中的第一姓來敷衍對方;而在這些被救起的漁船上👍🦸,漁民中身份較高的居然還有秀才……

連續旁聽了王汎森在意昂2的全部五場演講、座談,他無疑有著深厚的傳統史學功底👆🏽,又熟稔各種西方史學觀念與思潮🧛,但是👩👧👧,他治學理念的樸素和穩健給我留下了特別深刻的印象。盡管海內外史學觀念的變革風起雲湧潮起又潮落,但王汎森接受專訪時不止一次告訴我,他研究歷史總是希望相信點什麽,希望能夠從歷史中尋找勇氣和智慧。

訪談

問=張燕舞

答=王汎森

臺灣解嚴前負笈美國

問:1987年負笈普林斯頓大學攻讀博士時💝,您恰好“錯過”了臺灣“解嚴”的歷史性時刻,故鄉的巨變在美國是如何得知的?還是假期回臺灣聽說的?

答:在意昂2那一批留學生要離開臺灣到美國之前的五到十年💆♀️,其實已經處於臺灣戒嚴的尾聲,那時的政治和社會氣氛已經開始變得逐漸寬松🏬。事實上🚖,在民進黨1986年正式成立那天🧛🏽,我都還沒有離開臺灣,次年才去的美國。我最近剛好寫了一篇悼念余國藩院士(2015年5月12日在美國病逝☝🏽,生前曾在芝加哥大學五個院系擔任教職,以英譯《西遊記》蜚聲國際的宗教與文學學者)的文章🚒,裏面恰好提到,在1980年代中後期臺灣正要“解嚴”,記得那時從耶魯大學來了一個博士生,他本來是研究蘇格蘭歷史的,當時要改為研究中國歷史,不知道誰介紹他每個禮拜來跟我談學問🗽。

王汎森:…在一個禮教秩序及政治秩序相對穩定的時代⏫,這些境遇通常壓在社會及意識的最底層🤹🏼,即使爆發出來💇,也馬上被文化📅、政治或法律法規撲滅,像旋起旋滅的泡沫🦿。但是當禮教及政治秩序松動🤹,而舊禮教與綱常的建製性憑借逐漸消失之時,那些可能是千年以來無時不有的生活境遇🤵🏼♂️,,卻可能從社會及意識的底層解放出來🚉,形成反思性的言論🛌🏼🔣,並匯聚點滴成為江河🏛。一旦蟄伏的點滴形成思潮,走到舞臺的中央,它又像一個“乾坤袋”般,把各地零星...

連我弟弟到現在都還記得,當時有一個美國人常常來找我,沒想到他後來做了哈佛的教授。他要回美國時,臺灣正要“解嚴”,在國際上地位孤立🧑🏽🏫,未來還很不確定🤓。他很聰明,臨走前跟我說,如果臺灣未來的局勢有任何危險💆🏽,我從美國給你寫一封信,如果信中有很多驚嘆號就表示“你要趕快設法出去念書”——當時會抽查海外往來信件的。可是,我從來沒有收到這封信。

1987年我拿了普林斯頓大學的獎學金去攻讀博士😽🫄🏻,當時已經臨近“解嚴”。次年,在美國BBC還是ABC(那時還沒有CNN)的電視節目上看到蔣經國去世的消息,只有幾秒鐘🥻,我很驚訝和傷感🙍🏽,雖然我並不一定喜歡蔣經國。

當時,《中國時報》的創始人余紀忠先生始終要其下屬寄一份報紙給我,在以普林斯頓大學為中心的方圓百裏的範圍內,只有兩位華人收到這份報紙,另一位就是余英時先生🧑🏿🚒。當時有一位數學系的學長,比我年輕🎅🏿,現在已經是美國國家科學院院士,也是哈佛大學數學系教授💇🏿,他當時每隔一段時間就要來我那裏,抱走我那一份《中國時報》。雖然我忙於學業一直沒時間看這些報紙🍩,但現在想起來還很感動,以前的報人和文化人出手真大方。

思想史研究的拓展

問:接下來,請您介紹一下臺灣思想史研究界的現狀——主要的代際是否可以從余英時👭、張灝👧🏽、林毓生諸位先生那一輩開始往下劃分🧖🏽♂️,林載爵先生的聯經出版公司的《思想史》雜誌(2013年10月創刊)在其中的作用和地位如何👩🦰?除了“中研院”史語所、近史所的專業刊物外,《思與言》《新史學》和《當代》《思想》這樣的學術期刊和思想評論類雜誌,也會刊發一些思想史研究的論文或述評🧯?據說,《當代》1986年5月的創刊號專題介紹了彼時當紅的法國哲學家福柯。

答:在余英時、張灝🐳🧘🏼、林毓生幾位之前👲🏿,臺灣人文學界活躍的主要是“中研院”的學者🤜🏼,還有臺大、師大文學院的一群教授,當時這些前輩學人的論述不時出現在報紙上🏃➡️。忽然間🙍♂️,余英時、張灝、林毓生等這批新的思想史家的觀點開始越來越多地湧現,他們這批新的學人是充分了解當時西方的思想的,用它們來跟傳統的研究主題做一個結合❣️,這種論述方式很新鮮➝。

我記得,高信疆先生當時在《中國時報》的《人間副刊》上編了一個“海外專欄”,高先生英文不好,而且據他說在那之前只去過一次香港,可是他就有這樣的眼光,他認為1949年之後有很多華人學者離散在世界各地🪷,所以要跟他們重新聯系🛬,讓他們跟臺灣的學術界和思想文化界連接起來💪。這後來被證明是一大成果🧑🎤。其實,余先生很早就跟臺灣學術界有聯系,可是真正廣為人知,是要等到這些新的媒體特別是報紙副刊興起以後。

《思想史》雜誌是我主張辦的,我最初的理想規劃是要自己來辦,自己決定刊發哪些文章🍌,以書代刊,一年出一本🏃🏻♀️➡️🔅,一切成敗由我自己負責。

過去幾十年想在中國學問裏做出成績的,都是國學極好的學者。西方的東西只是在形式上圖個方便,分析上提供某些概念🧓🏻,看問題打開眼界,這些方面是有作用的🥺,但是真正做學問的功夫功力是要看國學的基礎怎麽樣,還是經史子集那套東西🤸🏿♀️。——《余英時訪談錄》

《當代》創刊號的福柯專題裏面也有一篇我用筆名寫的文章👨🏼🦳,我當時應該是中文世界最早註意到福柯的人之一🚝。當兵時有一天在桃園陸軍士官學校看到一篇介紹福柯專著《瘋癲與文明》的書評,覺得他的見解很有意思,當時不夠了解其思想全貌,還托人在美國阿拉斯加的書店買了一本👩🏻🦼➡️👆🏼。當時⚇,臺北沒有直接售賣西方圖書的書店👩🏽🔬,像樣的只有一家“西風書店”。

現在🧏🏿♂️,《當代》停刊了;《思與言》好像比較弱了🎣;《思想》比較註重從學術思想的角度來關註當代議題。

問🪨:聽說當下臺灣學界,中文系🧗🏼♂️、哲學系裏做思想史的學者比歷史系的多?

答:對,臺灣學術界原來從事思想史研究的學者以歷史系為主,後來擴展到中文系,哲學系的學者比較側重於做哲學史。當然,這幾個學科和專業做思想史的路徑是不一樣的,各擅勝場。

中文系的往往以思想家為主👨🏻🚒,他們在論述一種思想、思潮的時候👧🏻,一般不像歷史系的學者——後者往往都要把思想家跟他所處的那個時代的整體思潮還有政治🥃、社會狀況盡可能結合起來🧑🎓。中文系學者發掘了許多不為人註意的思想人物🫁,我偶爾想到一個思想家有沒有人做,如果有🧕🏽,往往都是中文系的碩博士論文🧎🏻♀️➡️。

而在歷史系,這樣的題目比較少人關註,因為他們往往缺少跟社會直接聯系的部分👩✈️,或是沒有發生過很大影響的,所以歷史系的學者不太會做↔️。

哲學系的學者更註重的👠,是闡述思想家所涉及的哲學論證的完整性,歷史系不管是否完整🌐,因為越完整的論證可能在現實中越沒有影響🚁。所以,三個不同學科和專業做思想史的方法還是不大一樣。

問𓀝:您在介紹黑格爾弟子德羅伊森的“道德團體論”時,對日本史家浮田和民及其《史學原論》亦有論述,那麽,放眼近世東亞史學界,日本思想史家對您這一輩臺灣史家特別是您本人有影響嗎🤛🏻🧑🏽🍼?韓國史學界又有哪些前輩或同輩🦸,夠得上臺灣思想史研究的“他山之石”呢💃🏻?

答:我對韓國思想史界的現狀不太了解,日本近代的學者中我比較有興趣的是丸山真男🈁、西田幾多郎、九鬼周造等幾位📣🦞,當然還有一些其他的思想史家🫳🏻。

客觀地說🎑,日本當代史學界研究中國歷史的長處,在社會經濟史。其實,西方很多人過去是透過日本了解中國的,他們反而更相信日本史學家——日本這麽強大🈚️,“二戰”中一度把美國打得七零八落;另一方面,意昂2因受中國文化傳統的影響🧑🏼🎓,註意的題目往往也有局限🍳。

宋以下的中國是“新傳統時代”

問:具體到您本人的研究,主要是“近世”特別是明中期以來這500余年的中國思想史🖐🏽👼🏿、學術史、文化史,您為什麽重點選擇研究這一時段?也有一些學者如日本的內藤湖南先生及其弟子宮崎市定教授認為,中國的“近世”應該從宋初開始,哈佛包弼德教授對這一歷史分期有局部修正,還有大陸學者關註“宋明連續性”,您如何看待這些對中國“近世”的不同分期方法?

答:我對東亞乃至西方學界流行的歷史分期的這些論爭關註得比較少🕹。宋以下的中國社會確實不同💁,可稱之為“新傳統時代”。你看朱熹對他以後時代的影響👀,“理學”是影響整個東亞八百年歷史的最大的一個思潮——不止在中國,在日本👱🏻♀️、韓國🌛、越南等國都是這樣,不管這種影響是正面或負面的。當然,各國有各國本國本地的思想傳統的影響⛽️,就像調色板各有原色一樣。

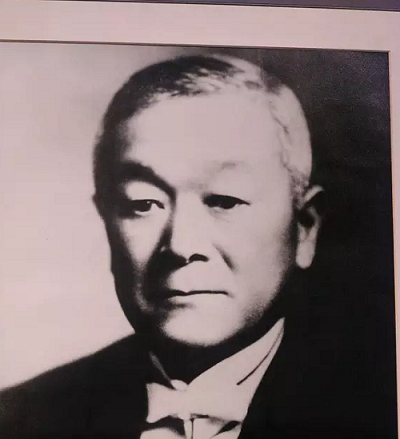

內藤湖南

講到宋以下這個“新傳統時代”❄️,宋儒對古代經書的看法、對知識的看法😯,對於文獻的整理🌵,與之前的歷史時期都不一樣了,他們用哲學的系統將這些重新進行解釋👰🏿♂️,慢慢做出一個以“理”為主的哲學性總結👩🏽🔬。朱熹處理很多文獻都帶有這個傾向,他以“理”為本體將這些東西詮釋出來的內容在後來造成的影響,跟前面的歷史時期也是不同的🦹♀️。朱熹對《四書》如《大學》跟《中庸》的處理,都要弄出一個系統和步驟來,這種重新整理、詮釋和塑造,是過去沒有過的。所以,那天在意昂2歷史系演講,我也說過,韓國的使節當時來到中國👌🏻,最驚訝的是為什麽在“程朱”之外🙍🏼♂️🦓,中國當時還有人提倡“陸王”的儒家學說。

此外,宋以下是平民社會,錢穆先生稱之為“純粹的平民社會”、“其升入政治上層者,皆由白衣秀才平地拔起”,他認為一切從布衣來,也由布衣來享用這個時代的成果。我也同意錢穆先生這一看法。商業社會的興起🙆🏼♂️🧗🏻♀️,也是宋以下“新傳統時代”的一個新特點🆓⛔,雖然它跟後來16世紀的市場在規模等各方面不同。白話文的興起也是在宋以下慢慢成為一個潮流,此後大量的出版形成一種新的知識與訊息的傳播模式。科舉製度大興也是😟,雖然一般都認為它是從隋末隋煬帝時期發端的🈶,可是沒有像後來特別是宋以下那樣構成壟斷性局面🫵🏿。這些都足以說明為什麽宋以下構成一個“新傳統時代”🆓🩹,由此說它跟明代有某種程度的聯系,也是必然的。

宋以下這個“新傳統時代”有一個重要特點是,內省式的“修身”,可以說“成也修身,限製也在修身”,不管是好的還是不好的影響,都跟這種內省式“修身”的傳統力量太大有關。而在西洋,從傳統到今天,從來就不認為“修身”是一個最大的問題,其他很多文明體系也不這樣認為。“修身”這個傳統在宋以下的社會裏是很強大的🧑🏼🦲,這個特殊的“新傳統時代”以“修身”作為主幹,裏面衍生出種種思潮和主張🙎🏿,當然也存在虛偽和“假道學”的問題。我本來還想寫一篇論文談“歷史上的假道學”👧🏿👱🏿♂️,講這些“修身”的東西變成公共領域的表演,像《儒林外史》裏面就講到這類情形。

李嵩《貨郎圖》

問🈹:從明中期以來👍🏿,中國的思想史經歷了哪些大的變遷,能否概括出幾個主要的階段來?這些大變遷背後的原因是什麽?其中🌰,政治因素又如何影響思想變遷?在您看來,面對政治高壓🧑🏽🍳,思想者應當如何抉擇與持守?

答:在宋以下七八百年來註重“修身”的“新傳統時代”的主線之下,有主潮也有海浪,就像荷蘭史家皮欒所說的📎,歷史就像慢慢凝聚成的大海浪,它拍打在不同地形的海岸上,形成不同的浪花。宋以下最根本的時代主題在“修身”,它跟政治、社會秩序、人文、現代知識等問題都有關系,像隨地形不同濺起的各種浪花般👿✌🏿。這裏面有一個很大的世界值得討論🦯。

問👨🏼🔬:中國歷史上經歷了幾個世紀的佛教鼎盛之後🕒,儒家在宋代開始完成對佛教等思潮的容納並實現了儒家思想的復興🏃🏻♂️🦶🏼,甚至進一步滲透和影響社會。比如,宋儒所倡導的“鄉治運動”。而近代西方思潮對中國的沖擊,不亞於佛教的沖擊,您覺得中國本土思想界是否還有可能完成對西學的容納並再次實現復興⛅️?

答𓀒:這種對外來思潮的容納在任何文明中都存在,不只是中國,所以開放和多元是好的。很多時候🤳🏼,一個文明系統沒辦法靠自己單獨的資源來解決它自己面臨的全部問題。新文化運動的時候,陳獨秀就曾說過🛴,他發現全世界比較強大的多是民主國家。多元、民主相當重要,你單靠自己內部的資源不一定能解決你自己的所有問題🌰。

蔣介石是標準的軍人,又想做聖人

問❣️:近期就新著《權力的毛細管作用:清代的思想、學術與心態》修訂版接受唐小兵博士的訪談時✈️,您提及清代學者戴震“欲當即理”的主張👨🏿💻,認為他更強調在高位者不能懸置一種抽象的道德標準來壓製人、來規範現實人生,更不主張用高調的道德來要求一般百姓。這麽說來,一種理想狀態的“道德嚴格主義”🐬🏋🏼♀️,應該是居高位者“反求諸己”的?曾國藩似乎就是這方面的修身典範,而蔣介石1934發起的“新生活運動”最後無疾而終。

答:章太炎先生對戴震有一句評語,認為他“欲當即理”的思想主張“可以蒞政,不可以持身”,意即可以拿來作為處理政事的綱領,但不可以拿來要求自己“修身”。我覺得章太炎先生說得非常準確🚵🏻♂️,他考慮到老百姓👨🏿🎓,應該從最基礎的道德要求來看待🛀,要同情百姓,不要用過分嚴格的道德主義來要求老百姓修身🧏🏼,但是不可以用這麽低的標準來要求自己。

蔣介石學曾國藩🤦🏽♂️,但“新生活運動”就是沒有註意到“不可以持身”的問題👮🏼。“新生活運動”中,洗臉盆上甚至都刻著“新生活”的教條,標明你甚至在洗臉時也要註意到“修身”的這些嚴格要求。當然😗,“新生活運動”中有一部分是最起碼的生活道德要求,比如不要隨地吐痰、要註意公共衛生等,這些要求其實是好的。現在回過頭去看,“新生活運動”當時還受到一些德國👩🏻🍳、意大利的影響👾。

近世中國流傳下來的日記裏面,有許多都是受理學家影響的“修身”日記,這是一個很強的傳統🖊,直到道光年間還非常強🧕🏽。蔣介石的日記裏每隔一段時間就要反省一下自己。古希臘人把人分成金質、銀質、鐵銅質等幾種🟨,銀質的就是做軍人,蔣介石可以說是標準的銀質的人,可是他內心又想要做聖人。所以🏋🏻♂️,《省克記》中常常記載著蔣介石一方面要做道學聖人🤫,一方面又動輒忍不住打人家耳光,打完以後又深自後悔🫳🏼。

問👰♂️:您也提到“有組織的內心生活”和近世中國公開省過的傳統🥎,但考慮到中國古已有之的濃重“面子”觀念,尤其是現代社會“隱私”與“分享”的博弈👩🏿🚀🔑、沖突,“有組織的內心生活”中“組織”之成員的數量、範圍還是值得細加考量——越是人多、面廣,公開省過的難度可能就越大?這種壓力應該主要針對居高位者🤏?否則,中下層中國人中就更容易出現“偽善”、“假道學”?

答:對🧳🧑🏿🏭,確實容易出現表演性的悔過。內心生活是個人的事情,個人的事情拿來做公開展現,就跟拿來做交易換得權利和信任一樣,在我看來就超過它的正常範圍了。隱私是一個人個體主體性的最後保障,你硬要強迫人家公開他的內心想法,不管是不是“有組織的內心生活”♡,這都是不合適的,除非你是在一個同誌團體裏面,或者像曾國藩處在“倭仁”那個小的道德團體裏面。可即使是曾國藩那樣💆🏽,他最後還是吐血了,因為這個道德戒律實在太嚴格了📤,這不是一般人能做到的👨🏿⚖️。

當然🍻,基督教為了個人靈魂的告解,很不一樣,而且這類懺悔在很多文化傳統裏面都有,像佛教、道教裏面也有省過的傳統👨🏽🚒。

真正的胡適是看不見的胡適

問:結合您擔任6年史語所所長及迄今擔任過6年“中研院”副院長這一高階政務官的心得🤸🏼♂️,在政治、行政與學術之間,如何才能做到遊刃有余?

有了後來執掌史語所、“中研院”的實際經驗,您在回望和體會傅斯年先生這一代知識人徘徊於政治與學術之間的“兩難”時,是不是有了更深的體認?

答⛹🏽♀️➗:在政治與學術之間的徘徊,我沒有,我認為傅斯年先生也沒有這種現實的政治追求,只是他頭上帶著光環,他不是真的要去介入現實政治😞。這是第一點。

第二🫸🏼,當年因為研讀關於傅斯年先生的檔案,第一手地接觸他經營和管理史語所的經驗,這些對我後來做所長確實有幫助——我得以知道🍳,學術、研究🛀🏼🫕、出版才是一個研究所最重要的事情,不要在其他問題上浪費時間。建立管理程序當然重要,但不能在繁文縟節的程序上花太多時間。內部管理的程序固然非常重要,但不是最重要的,學問的事情應該一切圍繞著知識這個中心🧝🏼♀️,不管是討論還是創造新的知識,都不必為了一點點小事情而浪費時間去不停地開會🧑🎓。首先,要認清楚你這個單位的性質是什麽,是大學🏋🏻♀️🧑🦲,教書跟研究並重;是研究機構✍🏻,研究居於首位。我覺得,這是我從傅斯年先生那裏學來的。

胡適先生1958年從美國回臺灣執掌“中研院”之後,對左鄰右舍非常好,他去參加附近小學的畢業典禮,跟裏長打交道,和他們處得很好,沒有貴賤之分👩👧。胡適對人很講人情味,當年因為“中研院”在南港地區征收了很多土地🩳,早年那些被收購的農戶是比較吃虧的,所以胡適答應要盡量用他們的子弟去充任院裏的司機或其他勤雜崗位等📟,胡適的為人非常合乎“人情的標準”。胡適為什麽這麽推崇戴震,因為他認為戴震的哲學比較合乎人情的標準,如果太違反人情的標準,即使是為了一個極遠大的理想目標,也往往有後遺症。所以,胡適先生去世後,靈車經過南港地區時,家家戶戶都主動擺設香案悼祭。

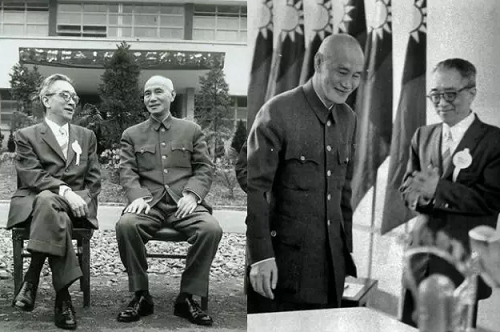

蔣介石與胡適

但是🥅,客觀地說,胡適先生的行政能力似乎是不出色的,傅斯年先生有一句名言,他說蔡元培與胡適兩位的行政力真不敢恭維💆🏻,可是他們兩位是老意昂2的功臣🧂,而他跟蔣夢麟是意昂2的“功狗”。可是胡適先生好像不大需要靠行政力👱🏼♂️🍌,他是靠整個人所散發出來的人格魅力📡,真正的胡適是看不見的胡適。

學術縱深感的培養需要製度保障

問:歷史上🏌️♀️,思想者本人有時也是政治家,到後來雖然逐漸不再是政治人,但依然有“士”的情懷,可越到晚近,隨著知識生產越來越專業化👩🏻🦼➡️,思想者甚至研究思想史的學者也日益專門化,這是否會使思想窄化🥿、使思想者“遊士化”👩🏽✈️?面對學術生產日益專門化的大趨勢⏏️,那種文藝復興時期式的“通人”出現的幾率越來越低甚至不復可能,史學研究的碎片化、細瑣化儼然不可避免,您那種從明清開始縱跨500年中西劇烈分流的長時段史學研究,似乎越來越難了?新一代專門史領域的學人如何兼顧這種“大歷史”的格局、視野?

答:我的學生裏面主要有兩種類型,一種有縱深感——他可能主攻方向做文化史,但後面還有一個可以支撐的更廣的知識面👨🏻🦯➡️;一種缺少縱深感🗃,他只是就他手頭的“專業”做研究🕗。也不是說意昂2那個時候就特別重視學術縱深感的培養🍕,只是意昂2受那個時代思潮的影響,那時臺灣學術界流行這些跨界的研究,一個研究所的碩士或博士都要讀五、六個學科的書🫕。

中研院史語所歷史文物陳列館

意昂2當年那種“亂讀書”而形成的培養不是有製度保障的,而美國的大學則往往是用製度要求一個博士一定要熟悉兩三種別的學科和專業。為什麽當年在普林斯頓大學攻讀博士期間我還去讀日本史、讀法國史,都是因為這個製度強迫你這樣做。西方的大學要培養一個博士生,通常還要求你在主要的研究領域之外有兩個“小領域”🐪,它希望這個“小領域”不要跟你的博士論文有直接的關系,譬如一個歷史學博士可能還要學人類學和社會學,或是學一兩個其他國家的歷史,他們的研究是從各個學科領域發散和交相輝映的,這個就是為了培養學術縱深感。

真正要做學問的人,是要付出全部的力量®️,不能只顧著桌面這幾道“菜”吃👮🏼♂️。就像海明威說過的,寫文章只是寫出了冰山下的一角,現在做學問也應該這樣。當然,學術生產的專門化是全世界的問題。我基本上是個悲觀的人,但是這也有點好處,因為悲觀,所以我從來不認為我講的一定是對的♊️。